文 / 詹珮蓉 AI圖片生成 / 江玉涵

根據《每日郵報》報導,一位英國女子因多年婚姻沒有得到滿足,轉向ChatGPT尋求溫暖,最後竟認為自己和AI男友產生感情,毅然與真人丈夫離婚,準備和AI男友「結婚」。

上(7)月,台灣也出現首例ChatGPT成癮案例,據台大醫學院精神科醫師林朝成表示,患者透過ChatGPT創建虛擬情人,每日對話時間從半小時延長至4小時,互動次數多達600次,嚴重影響日常生活,不但差點錯過重要會議,甚至和妻子關係惡化。

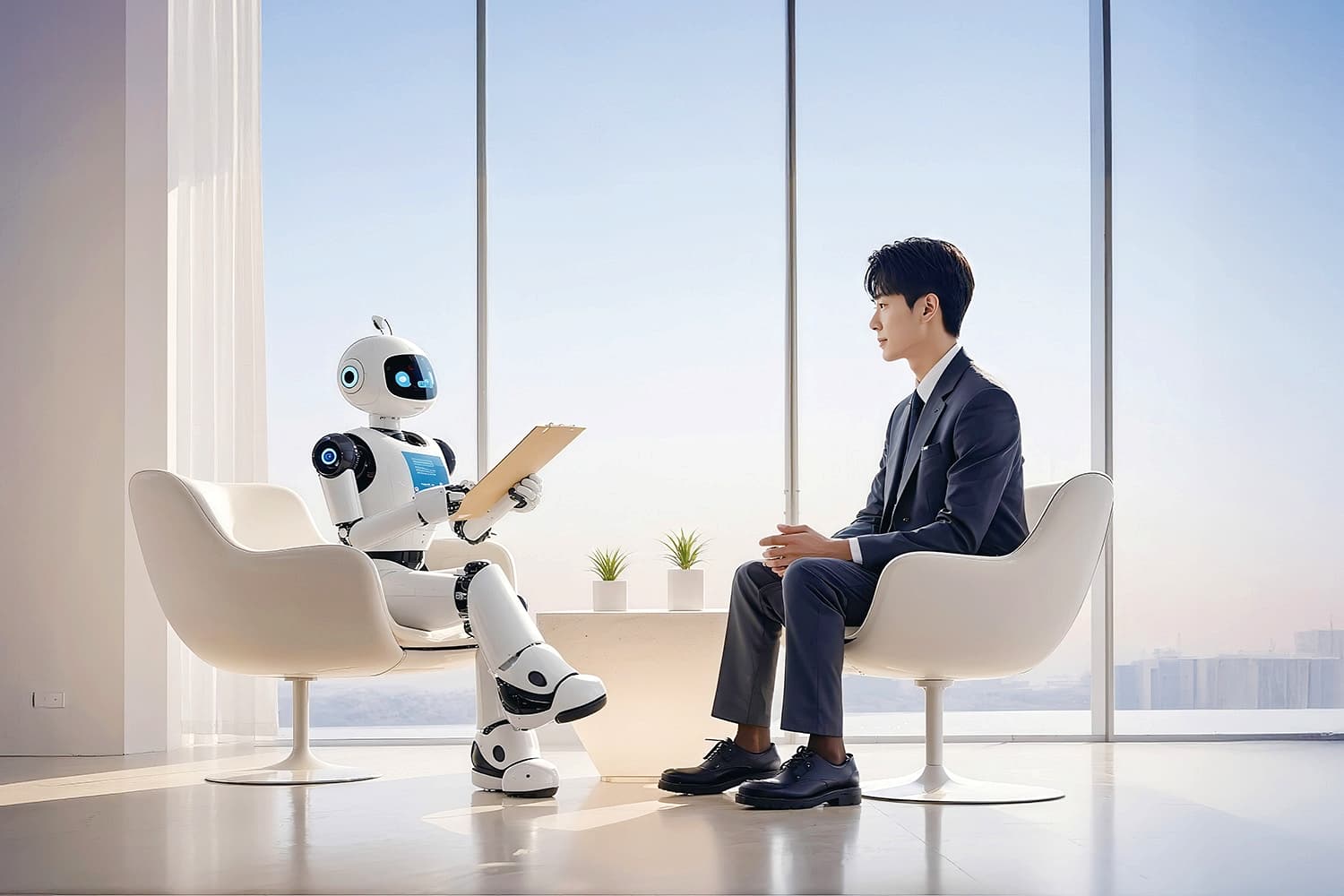

或許一般使用情況不像上述案例極端,但隨著AI使用越來越普遍,如何避免過度依賴AI造成人際溝通疏離,又能作為輔助心理健康的工具?

AI難辨認非語言訊息

諮商心理師游心慈指出,現行法規尚未針對AI心理健康層面加以規範,我們可以檢視生活重心是否都放在和AI對話上,自我提高警覺。目前的AI約等同初階諮商心理師,能協助自我探索、釐清情緒及想法,但無法取代與真人心理師的真實互動及信任關係。她建議長期情緒低落、面臨多重壓力,有自殺或藥物濫用問題,應優先尋求專業心理師協助,而非僅依賴AI。

游心慈表示,AI是從使用者輸入的文字判別情緒,但難以察覺背後更深層的情緒。例如因為家人無法陪伴自己出遊而感到生氣,AI可能會依據憤怒的情緒給予建議,但是在表層的情緒底下可能是悲傷或者孤單,當事人和AI都難以覺察,如果想解決童年創傷或深層情緒困擾,仍需由真人心理師協助處理。

游心慈指出,進行諮商時,心理師不只會聆聽個案所說的內容,也會留意表情、語氣、肢體語言等非語言訊息,其重要性占溝通的七成至八成,而目前AI僅限提供文字上的同理和分析,仍不夠全面。

她舉例說,「我會用心感受和觀察這句話對方停頓多久才講出來?這代表這件事需要他鼓起多大的勇氣,以及之前承受了多大的壓力。」

AI訓練自閉症孩童 增進社交表現

AI鼓勵支持、讚美的傾向,讓很多使用者獲得良好體驗,卻可能因此上癮。游心慈表示,「除非設定指令,AI通常不會主動挑戰使用者的想法,因此可能被AI同理,而強化了錯誤的認知,可能產生『我沒錯,都是別人的問題』的想法。」

真人諮商心理師面談時,則不會一味讚美,可能對不適當的信念提出挑戰,進而引發思考和對談。針對經歷長期情緒低落,或不擅人際關係經營者,心理師能提供AI無法給予的經驗分享及支持引導。

當前運用於心理諮商領域的AI,包含一般民眾常使用的ChatGPT等AI模型、心理健康追蹤APP等,主要的功能是提供自我覺察、了解情緒等服務。游心慈認為,如果在人力、金錢有限的狀況下,AI能和心理師互補,提供更完善的心理健康網。