台灣雖然面臨少子化、家庭育兒數減少,但兒童疏忽、受虐甚至死亡的案件卻仍然層出不窮。值得關切的是,因家庭結構變遷,非典型照顧者比例提高,加上缺乏親職教育知識,更易使孩子落入可能的照顧風險當中。

文、攝影/高毓霠

根據衛福部的統計,以2012年至2014年受虐兒少人數依序為1萬9,174人、1萬6,322人、1萬1,589人,明顯逐年減少;且隨著兒虐通報量持續成長,不少兒虐「黑數」也逐漸浮現,以最近5年來說,平均每年約有1萬6,000多位受不當對待的孩子被轉介、及2萬多戶高風險關懷家庭,在進行兒少保護及預防關懷的相關處遇與服務。

然而,仍有些孩子在不被通報、轉介和幫助的情形下,生命慘遭危害。尤其資料顯示,6歲以下受虐兒人所占比率由2012年的20.87%至2014年時上升到22.65%,相當於每5名受虐兒少就有一人是未滿6歲的「小小孩」。

家扶基金會去(2014)年也統計出,在253則兒虐新聞當中,發現有高達51個孩子慘遭凌虐致死,進一步分析也有將近5成的受害兒童未滿2歲,與3年前的數據相比,高出近2倍。對此,家扶基金會社工處主任藍元杉說明,主要是嬰幼兒是家庭外的監督系統比較不容易照顧到的一群,加上身體脆弱、最無能力自保,也不會發聲求救,因此被發現受虐時,情況都已很嚴重。

不過,若依台灣兒虐問題的整體趨勢來看,藍元杉認為,政府與民間單位在預防工作上,近幾年都下了不少功夫,但針對未滿6歲的孩子照顧風險上,還未做得很到位。他強調,未來應落實「6歲以下弱勢兒童主動關懷」之轉介機制與追蹤流程,更具敏感度地全面篩檢和追蹤輔導,及早評估家庭是否具高風險問題,以確保兒童安全照顧的品質。

家庭結構變遷非典型照顧者比例提高

至於兒少施虐者又是哪些人?藍元杉說,兒少施虐者以父或母最多,其次是親戚,其他照顧者次之。近年來非典型家庭照顧者,如同居人、朋友,臨托成為施虐者比例有攀升趨勢,值得大家深思與關切。常見的虐待形式,則依序為身體虐待、疏忽、性虐待、精神虐待、遺棄。

藍元杉進一步分析,非典型家庭照顧者施虐比例增加,主要可從兩個部分來看,一是家庭結構變遷、家庭組成關係多元以及家庭功能弱化等關係,如非婚姻關係家庭;二是非典型就業人口增加,如打工、派遣人力變多,若本身又為高風險家庭,就業能力與市場競爭力相對處於弱勢,在這樣的情況下,造成原生父母無能力擔負起穩定的養育責任,而交付給非婚生照顧者(男友、同居人)或臨托給朋友、網友,這群非典型照顧者往往又缺乏親職教育知識,更容易使得受託的孩子們落入可能的照顧風險當中。

近4成5照顧者缺乏親職教育知識

根據分析,危害兒童生存權的高風險原因,主要包括照顧者情緒與精神問題,像是家庭情感衝突、情緒失控、藥酒癮、精神疾病(身心症狀)等,在照顧者抗壓與復原力低落、未接受監督治療及資源援助、缺乏被通報機會,或是藥物與酒精促成身心狀態受損的情境下,都可能導致他們對孩子施虐、殺子後自殺。

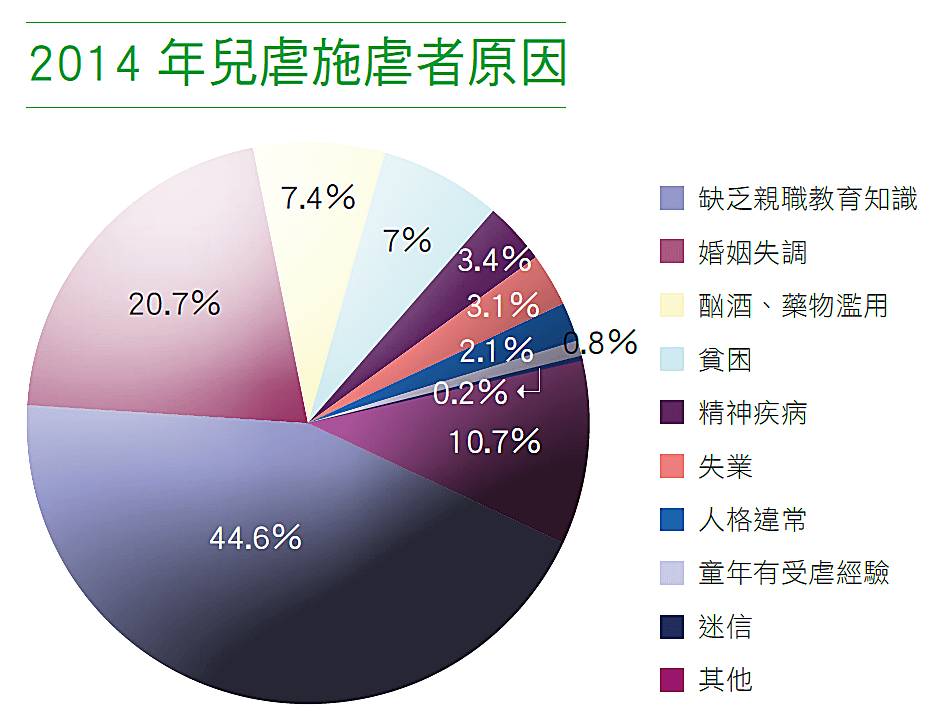

據衛福部統計,近年來兒少受虐原因中,在施虐者本身因素的前4名依序為「缺乏親職教育知識」、「婚姻失調」、「酗酒、藥物濫用」、「貧困」。調查中發現,貧困並非絕對因素,反而是當家長親職能力不足或無法處理好婚姻關係,往往才是孩子受虐的主要因素,與傳統認為貧困、經濟因素是兒虐主因的認知有所落差。

照顧者親職育兒知能不足,尤其是新手父母、未成年非婚生子、缺乏支持協助的照顧者,會因為獨留幼兒、讓小孩照顧小小孩、沉迷網路、粗心…等因素,導致照顧疏忽,讓孩子無辜犧牲。

因此,如何加強照顧者的育兒親職觀念迫在眉睫。畢竟,唯有讓照顧者養成良好的安全習慣和照顧方式,才能避免照顧疏忽傷害等憾事一再重演。

聯合國兒童基金會研究也指出,父母有酒精或藥物濫用行為,是兒虐案件三大風險因子之一。據媒體報導指出,目前國內精神疾病患者有12萬人,酒癮人數推估高達57萬人,這些人若扶養6歲以下子女,有可能在酒癮、藥癮發作時傷害孩子,所以也需要引入更多專業人員協助提供相關戒治服務與資源。

解決根本結構性問題 亟待投入更多人力與時間

「單就法規層面來看,如《兒少法》的制定及相關法規要求,某種程度上,我們在先進國家中是相對完善的,但實際落實在制度與執行上,卻仍有不足之處有待強化。」藍元杉進一步分析,主要是因為環境變遷速度過快,制度建立又比較緩慢,加上回應的方式也還未如此到位所致。其實,現階段台灣的兒少保護工作雖已開始重視潛在危機的預防,但對已發生的兒虐事件的修補、重建的工作仍舊捉襟見肘,的確有待我們加緊腳步,落實執行,來守護孩子的生存權。

「儘管兒虐案件數降低,但實質開案的兒虐案件中,因涉及到整體就業環境與家庭複雜的關係,導致案件複雜程度提高、處理上更有難度。」藍元杉說明,像是非典型施虐者、物質濫用施虐者,檢視這些特殊性背後的成因,其實都可能來自於社會結構與資源上的不足與不均(如:情緒失控而施虐的主要照顧者,常常伴隨有家庭支持系統不足、或社會結構壓力的議題;藥酒癮的行為,不只作為施虐原因,應探究其藥酒癮也來自於成長經驗中累積而來的挫敗心理感受、對於生活壓力已無適當的因應或問題解決方式)。

其實,要解決這些根本的結構性問題,並非短時間能完全改善,需要投入更多人力與時間,建構更完善的支持性服務,並集結政府與民間眾人力量,提供這群子孩子更安全的生存環境,才能真正解套。