文 / 章碧薇 AI圖片生成 / 江玉涵

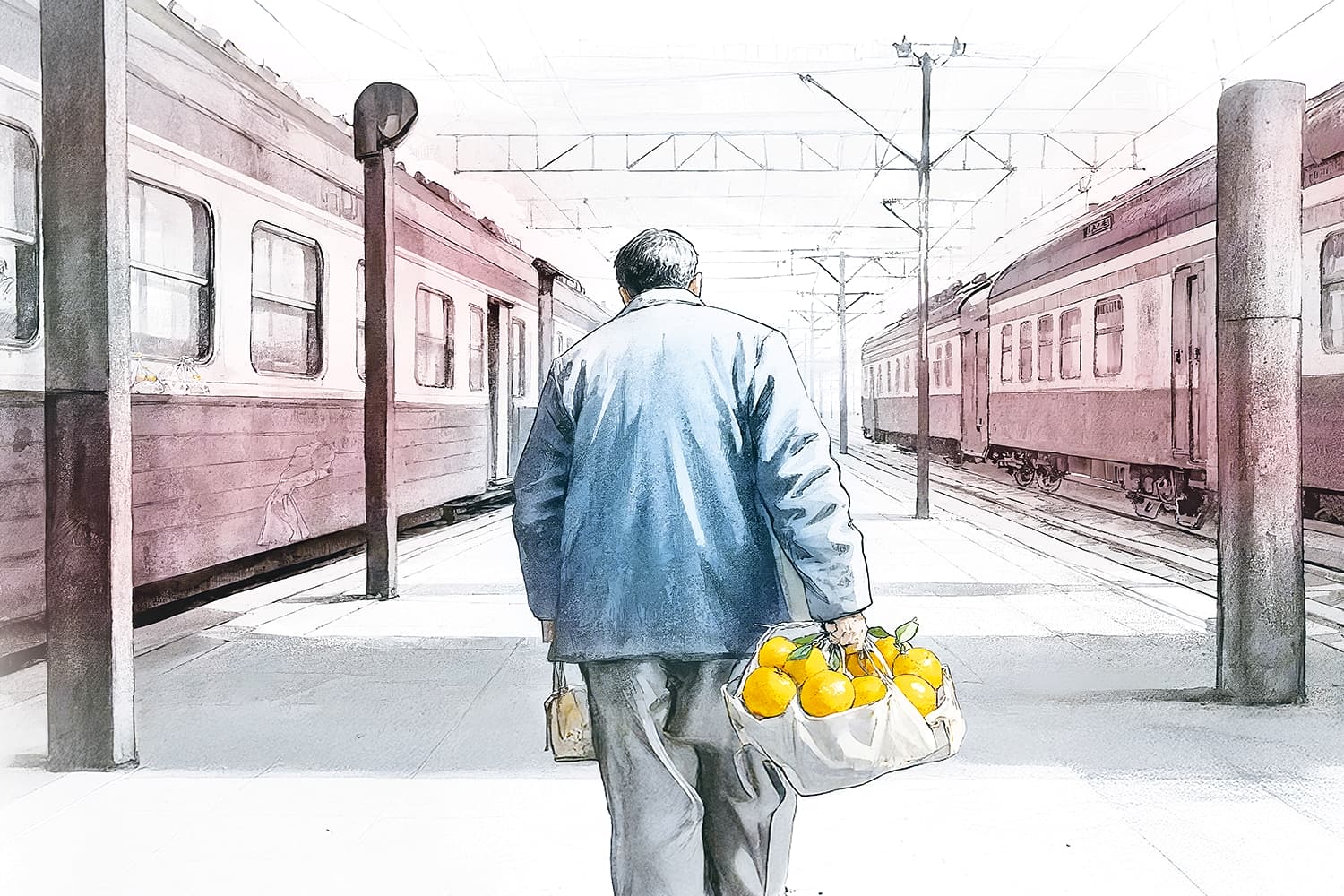

「過鐵道時,他先將橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到這邊時,我趕緊去攙他。他和我走到車上,將橘子一股腦兒放在我的皮大衣上。於是撲撲衣上的泥土,心裏很輕鬆似的,過一會說,『我走了;到那邊來信!』我望着他走出去。他走了幾步,囘過頭看見我,說,『進去吧,裏邊沒人。』等他的背影混入來來往往的人裏,再找不着了,我便進來坐下,我的眼淚又來了。」

「主啊!請陶冶我兒子,使他成為一個堅強的人,能夠知道自己什麼時候是軟弱的;使他成為一個勇敢的人,能夠在畏懼的時候認清自己,謀求補救;使他在誠實的失敗之中,能夠自豪而不屈,在獲得成功之際,能夠謙遜而溫和。」

上述兩段擷取自國人耳熟能詳的課文,第一段出自民初作家朱自清的散文〈背影〉,第二段為美國麥克阿瑟將軍的〈麥帥為子祈禱文〉。〈背影〉中,作者以兒子的角度,描寫父親蹣跚地走到鐵道邊,爬下火車月台到對面買橘子的畫面;〈麥帥為子祈禱文〉是麥克阿瑟將軍以祈禱文的形式寫給兒子的期許。兩篇文章各用不同的視角講述父愛,長年來是國中國文課必讀經典。

8月8日是父親節,父親節向來不如母親節那樣備受重視,但父親的角色不論在中國還是歐美文化,都很關鍵。

台北市長安國中國文教師謝艾芸表示,在東西方文化差異的影響下,相較西方人,東方父親較不善言辭,習慣以行動展現對子女的關愛,如同〈背影〉中的父親堅持親自替兒子買橘子;西方人個性直率,如麥帥在祈禱文中明確表達對兒子的成長期許,希望兒子是位幽默、謙遜、經得起挑戰的人。不論是哪種方式,父親總是默默關心,願意為子女付出所有。

不過,父親的含蓄關懷,子女未必當下能理解。謝艾芸表示,朱自清當時自詡是知識分子,吸收許多先進西方文化,覺得父親與腳夫說話不夠漂亮、拿錢打點茶房實在迂腐;但等他成家立業,回過頭看父親的行為,才明白父親的用心良苦。

父親言行影響後世深遠

「子女可能認為爸爸古板、守舊,其實他們也在學習如何扮演好父親一職,學習如何愛自己的孩子。文章中,可讀到世代衝突與時代變遷,父愛卻不會改變,這也是朱自清的〈背影〉能流傳許久的原因。」謝艾芸說。

中國傳統以家族為重,每個家族都有其家訓,其中最著名的為顏之推的《顏氏家訓》,其書共有20篇,為顏之推留給子孫的處世道理,內容涉及廣泛,除了傳統儒家思想,如修身、治家、處世、為學等方面,還有養生經驗與藝術評論,期盼子孫以自己的經驗作為前車之鑑,安然立世。

顏之推生於南北朝(西元531年),8歲時父親過世。他自幼聰穎,7歲能誦詞藻華麗、言語艱深、文長達上千字的〈魯靈光殿賦〉。19歲時獲梁湘東王蕭繹(後為梁元帝)賞識,被任命為右常侍;另兼職鎮西將軍府的墨曹參軍,主管文書刑律。