文、AI圖片生成 / 宋婉平

5月1日,欣逢農曆四月初四,是文殊師利菩薩的聖誕。

大乘佛教有「悲智願行」四大菩薩,分別是觀世音菩薩、文殊菩薩、地藏菩薩和普賢菩薩,其中的文殊菩薩代表智慧,以其無上智慧,引導眾生破除無明,照見自性。

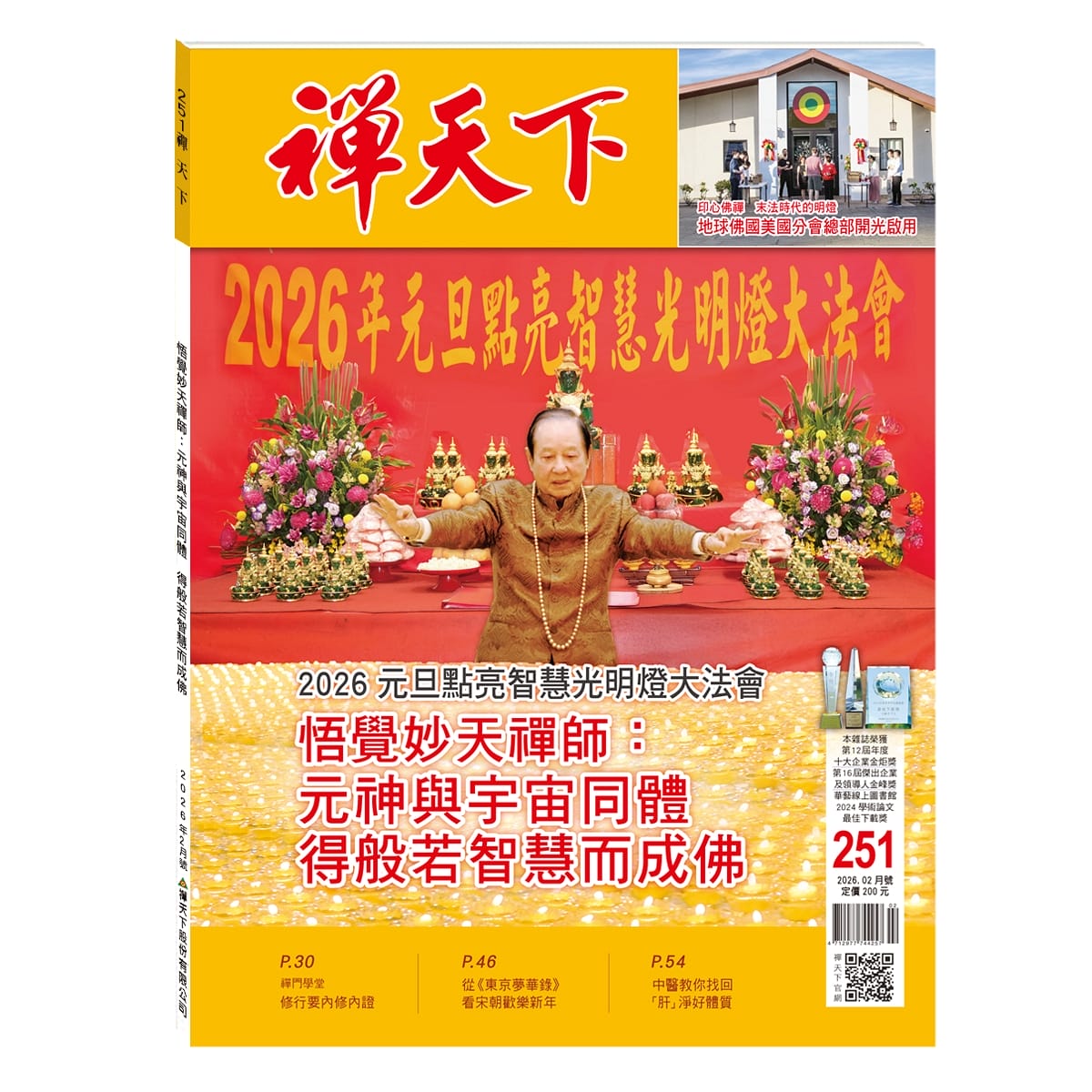

悟覺妙天禪師開示:「修行要有智慧,才能切斷地球的引力。這些引力是什麼?就是名利、地位、權勢、財富…等等。你要隨時手持文殊菩薩的智慧之劍,斬斷一切無明,修行就會有很快速的進步。」

三世覺母 倒駕慈航

文殊師利,是梵語Manjushri的音譯,在漢傳佛教的經典中,或稱為曼殊室利,簡稱文殊,意為妙德、妙首、妙吉祥等。

文殊菩薩雖現菩薩身,實則在過去、現在、未來三世皆已成佛,如過去世號為「龍種上尊王如來」,現在世為「歡喜藏摩尼寶積佛」,未來世則號「普現佛」。以是之故,文殊菩薩又被稱為「三世覺母」。

但為方便教化,利益眾生,祂倒駕慈航,化作菩薩,成為世尊的左脅侍,輔佐世尊弘法利生,並與觀世音菩薩、地藏菩薩、普賢菩薩,共同普度有情眾生。

文殊悲願 諸佛之師

文殊菩薩曾發誓:「諸佛之中,若有一人從初發心以至圓成佛道,非文殊之所勸發,文殊則不成佛。」

意思是說,十方法界中,若有一尊佛要成就,而祂沒有幫上忙,祂就誓不成佛。可見文殊菩薩度眾悲願之廣大。

在許多佛教經典中,都推崇文殊菩薩為「七佛之師」,因世尊及世尊前之六尊佛(即過去七佛)均曾受其教誨而成就。

(註:釋迦牟尼佛是過去七佛的最後一尊佛,前六尊佛是毗婆尸佛、尸棄佛、毗舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛。)

例如在《菩薩處胎經》中,文殊菩薩說:「昔為能仁師,今為佛弟子,二尊不並化,故我為菩薩。」

在過去世,文殊曾為世尊的老師,但因一個世界只能有一位法王教化,所以在娑婆世界(地球),文殊菩薩便權居為世尊的弟子。

《佛說放缽經》也記載,世尊說:「今我得佛,皆是文殊師利之恩也。」

青獅寶劍 勇猛智慧

文殊菩薩的法相莊嚴殊勝,常以騎乘威猛青獅、手持鋒利智慧之劍的形象,示現世人。

獅子象徵威猛與力量,寓意以智慧之威,降伏一切魔障。手中寶劍並非世間武器,而是象徵智慧之劍,斬斷一切無明執著與顛倒妄念。

此外,文殊菩薩常戴五佛冠,頂結五髻,代表五方佛的五種圓滿智慧。

法王之子 智慧第一

在世尊住世時代,文殊菩薩是舍衛國婆羅門梵德長者之子,隨佛出家後,成為眾佛弟子中的上首。在眾菩薩中,也堪稱為第一大士。因被視為如來法王之子,又有「法王子」的尊稱。

《妙法蓮華經》中,當佛眉間放出白色毫光時,唯有文殊菩薩知佛深意,當下請佛宣揚法音,倡導圓乘佛性,奠定佛教大乘思想的基礎。

《維摩詰經》中,維摩詰居士生病,世尊座下諸大弟子及大菩薩都不敢去探病,因為他們都曾被維摩詰居士所訶斥,最後只有文殊菩薩當仁不讓,率領眾人前去,並和維摩詰居士暢論不二法門之理。

《華嚴經》中,善財童子就是受到文殊菩薩的鼓勵,立志修行大乘佛教的普賢行,因而展開南行參訪五十三位善知識的求道之旅。

智慧救劫:文殊菩薩的傳奇故事

《楞嚴經》裡,便有文殊菩薩智慧救劫的著名故事。

阿難入豐德城行乞時,經過一間賣酒女的淫窟,摩登伽女看阿難相貌端莊,一表人才,就使用邪咒之術,把阿難迷得心神恍惚,攝入香巢,眼看就要破戒之際,世尊請文殊菩薩前往營救。

文殊菩薩飛身到了摩登伽女的香巢,以真言之力,解除了阿難所受的迷幻咒力,將阿難救回佛所。

在世尊座前,阿難五體投地,涕泗悲泣,懺悔修持定力不足,懇切請示世尊十方如來,應如何修成佛道。世尊為阿難說三大法門──奢摩他(止)、三摩缽提(觀)、禪那(禪),這就是《楞嚴經》流傳於世的因緣。

文殊菩薩,是般若智慧的化身,其形象、願力與事蹟,無不啟示著禪行者,要透過禪定清淨本心,斷除內心的無明與妄念;要如獅子般勇猛精進修行,讓智慧現前,最終照見自性的清淨光明,成就無上菩提。