文 / 謝璦竹

已故瑞典國寶級女演員英格麗.褒曼說:「變老就好像爬山,會有點上氣不接下氣,但視野美多了。」

像一瓶酒,愈陳愈香;熟齡,意味著更有意義的人生。以前看不懂的,會突然間明白;以前生氣的事,會莞爾一笑。

隨著醫學進步與社會富裕,人類的壽命正在延長,台灣目前已有6個縣市步入超高齡社會,全台最晚在明(2025)年也會步入超高齡社會,也就是每5人就有1人超過65歲。政府政策與社會建設慢慢開始為超高齡社會做準備,但更重要的是,我們每個人是否都為自己的超高齡做好了準備。

2002年,世界衛生組織(WHA)提出「活躍老化」(Active Aging,下稱AA)的政策框架,以安全、健康、參與3面向,指引各國政府迎接高齡社會挑戰。換言之,以往談到高齡,只想到長照、安養等高度耗費人力、物力的做法,把老年人當成社會的負擔,然而,高齡者積極參與社會、貢獻社會,可以創造國家與個人雙贏。

台灣第一個國家級高齡研究機構、國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成說,擁有AA人生的一大關鍵,是及早培養「內在能力」(intrinsic capacity),指的是維持身心靈健康的能力。而身心靈要健康,只有持續修養靈性,心情才能保持愉快,也才能照顧好自己的健康。

跨國管理顧問業者麥肯錫旗下的麥肯錫健康促進研究院(MHI),對21國55歲以上成人進行的調查顯示,對生活有目標感,以及與他人建立有意義的聯繫,是支撐長者健康的關鍵因素之一。麥肯錫全球董事合夥人李曉𠫂解釋,長者通常透過工作、志工、終身學習等方式來增進社會參與,得到成就感,並帶來健康。

社會參與 長壽健康之鑰

據MHI調查,參與社會活動的長者在整體健康感知上,比沒有參與的人高出4~8%,而最有力的證據來自哈佛成人發展研究。《美好人生:史上最長期的哈佛跨世代幸福研究》作者哈佛學者渥丁格(Robert Waldinger)指出:「在長者中,與他人關係最好的人最快樂、最健康、活得最長久。」

渥丁格說:「溫暖的人際關係會影響人們的幸福感,也能讓人在變老的過程中保持更強健的體魄、更敏銳的大腦。」根據研究數據,與他人有較佳關係的人,較不會憂鬱、較不易罹患糖尿病或心臟病,即使生病了,從疾病中康復的速度較快,從醫學上看,可能的解釋是「壓力」。

「壓力是生活中不可避免的一部分,天天都在發生,但良好的人際關係是壓力的調節器。孤獨寂寞的人,他們的身體會長期處於『戰』或『逃』的模式,會慢性發炎,且壓力荷爾蒙也會磨損我們的快樂、破壞身體各種系統。」他說。

該研究詢問最早期的參與者:「如果你生病或感到害怕,可以在半夜打給誰?」許多參與者可以列出幾個人,但有些卻一個也列不出。也就是說,在這偌大的星球上,竟沒有一個他們可以求助的對象。

該研究也請80多歲的參與者回顧他們的一生,說說他們人生中最引以為傲的是什麼?結果竟沒有一個人說「我賺了大錢」或「我贏了某項大獎」,而都是「我是一個很好的導師」、「我是一個好朋友」、「我養育了健康的孩子」、「我是個好伴侶」等,這些都是與人際關係有關的自我評價。

然而,如果我們不是一個外向的人,或是與家人之間關係並不完美,是否就沒有機會享受愉快的熟齡生活呢?慶幸的是,研究也發現,人們並非只能仰賴親密關係,才能獲得這種益處,而是所有類型的人際關係,都支持著我們的幸福感。

朋友、親人、同事,甚至偶然交會的人,像是每天早上幫你泡咖啡的店員、超市幫你結帳的收銀員,即使與這樣的「陌生人」交談,也能享有人際關係帶來的好處。因此,渥丁格提出「社交健身」的觀念。既然稱為健身,就意味著需要持續的鍛鍊;以人際關係來說,需要的是積極主動的心態。

腦神經認知心理學家洪蘭在為熟齡人士舉辦的演講中舉例說明,「情緒」與「認知」彼此相互影響,情緒能決定認知,反之亦然。她舉出以下兩個著名的實驗來說明。

1960年代,哥倫比亞大學曾做過一個實驗,徵求大學生參加「維他命A與視力保健」的實驗。實驗聲稱會打一針維他命A,由於打針屬於侵入性作為,因此會給受試者雙倍的錢。

但該實驗其實打的不是維他命A,而是腎上腺素。法律現在已經不允許做這類欺騙性的實驗,但實驗的結果依舊很具啟發性。人在心情緊張時,會分泌腎上腺素,比如當被拿著大刀的流氓追殺時,這類必須決定「戰」或「逃」的危急時刻,我們生理上的反應是瞳孔放大、手心出冷汗、心跳加快,嚴重時甚至會膀胱失禁。

打了針以後,實驗讓受試者分別到兩間不同的休息室休息20分鐘,藉口要等維他命A產生作用。一間休息室裡,一位研究生假扮的受試者假裝很高興地說,「哎呀,你看我運氣多好啊,我今天在校園裡走著走著,一抬頭就看到這張海報,打了一針維他命,待會拿到錢,就可以請女朋友吃牛排大餐,還可以看場電影。」

另一間休息室裡,也有一位研究生假扮的受試者,但他假裝很生氣地說,「他以為我的時間這麼不值錢嗎?竟然讓我等這麼久!他以為20塊錢可以買我這麼多的時間嗎?」休息一會兒後,實驗分別測量兩間休息室裡的受試者視力,讓受試者以為,實驗真的是在研究視力變化。

等到結束離開時,實驗者付錢讓受試者簽收據,這時受試者已經走到門口,實驗者才說,「對不起,這邊有個情緒量表,剛剛你在休息室的時候忘記請你填寫。」受試者已經拿到錢準備離開,因此完全沒想到這個量表才是實驗的真正目的。

心會改變大腦結構

結果,實驗驚人地發現,在假裝高興的假受試者房間休息的人,他的情緒會被解釋成「我興奮到手心出冷汗,心跳加快」,反之,另外一間休息室的人,雖然有同樣的生理反應,卻會自我解釋成很生氣,因此憤怒到手心出冷汗,說明受試者的情緒會受到他人看法的影響。

洪蘭又舉一個生活中的例子:假設在雞尾酒會上,聽到有人在背後講我們壞話,心想:「是誰這麼大膽?」如果回頭一看,竟是老闆,我們一定會趕快偷偷跑掉;但如果是我們的下屬,那不但不會溜掉,反應還會完全不一樣。

洪蘭說,這說明情緒在發生的那一瞬間,是由我們的認知去做解釋,或者說,我們怎麼去解釋某個情境,就會得到什麼樣的情緒。由此可知,情緒完全是掌握在自己手上。

另一個1979年的實驗更令人震驚,哈佛第一位女性教授Ellen Langer將多位老人載到一間修道院,修道院事先布置成1959年的時代氛圍,並蒐集了許多受試者20年前使用過的物品及照片等等,經過10天的實驗,原本走路顫顫巍巍的老人家,竟然能玩美式足球!

由於實驗結果太出乎意料,之後又有許多類似實驗,都反覆驗證一個人的認知深受情緒影響。洪蘭引述美國文豪馬克吐溫的名言:「Age is an issue of mind over matter」,年齡在一定程度上是心智認知的結果,並不是客觀不可改變的「事實」。

吃好、睡好、心情好

熟齡人士應該如何保養身心?無非是吃好、睡好,並設法保持好心情,而後者又比前兩者更加重要,因為心情會深深影響我們的食慾與睡眠。

洪蘭說,要改變大腦認知,一般有兩種方式,一是讀書,一是交友。以熟齡人士來說,因為已經退休了,可以嘗試做志工。「當我們跟人交往、說話時,整個大腦都在動。」因此是很好的大腦認知活動。

美國普渡大學曾做研究指出,65歲是最有智慧的年紀。而哈佛大學也發現,全球500大企業的執行長,其平均年齡為65歲。換言之,法律若規定65歲必須退休,其實是忽略了長者的智慧,也會讓企業失去寶貴的資產。

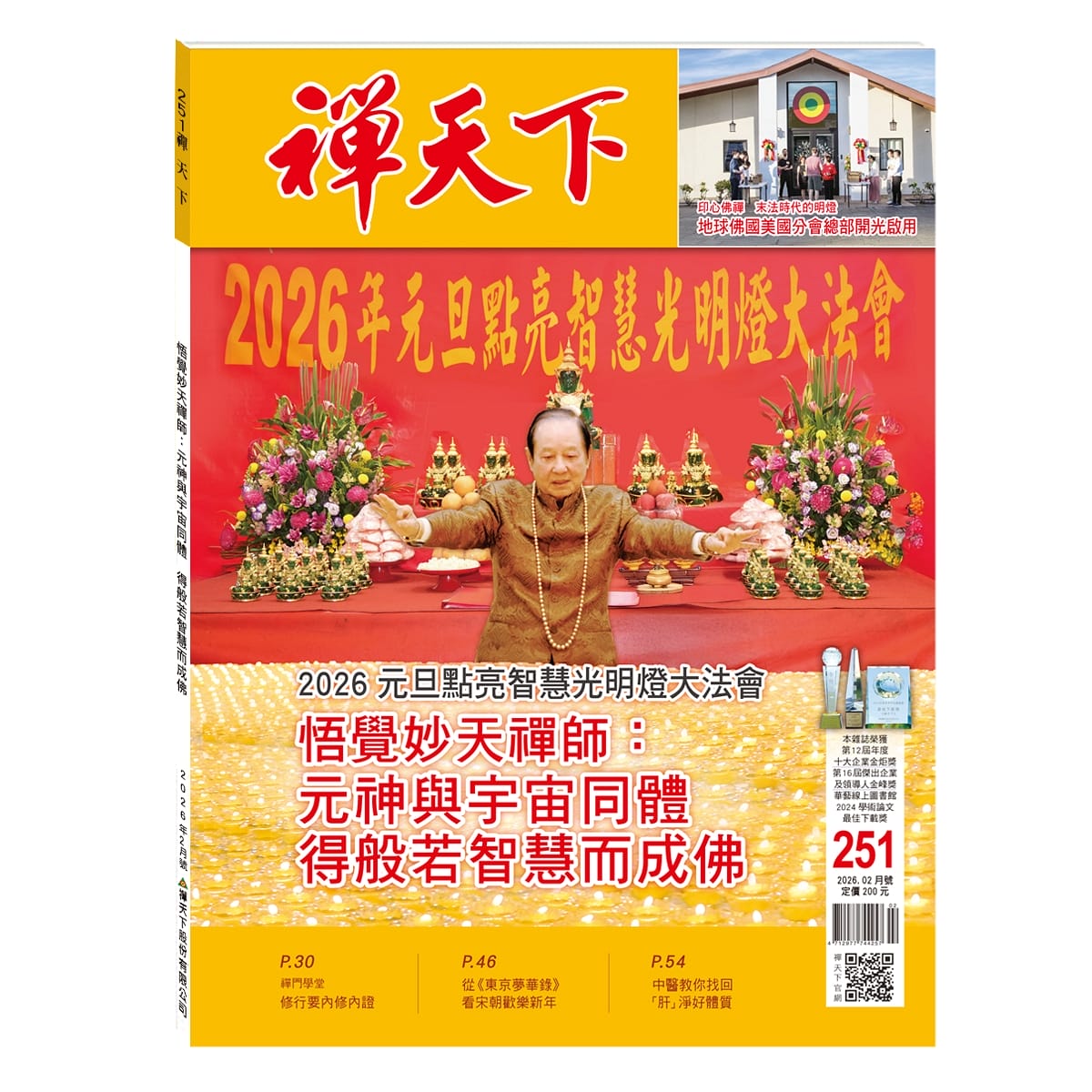

什麼是智慧?禪宗第八十五代宗師悟覺妙天禪師開示:「離一切相,即是解脫。住一切相,即是輪迴。」什麼是「相」?無非是五官接觸外境後,所產生的情緒與認知。當我們能夠超越「相」,就能隨心所欲不踰矩,甚至當進一步超越地球時空時,就能解脫輪迴,自性作主,生死無礙。