文╱謝璦竹

為提升人民對司法的信任,研議30餘年的人民參與審判制度即將上路,目前國民法官新制正緊鑼密鼓地進行模擬法庭。新法主要師法歐陸法系的參審制,職業法官與國民法官將合審合判,且由於卷證不併送新制,法官們審前看不到證據,將帶來審判的巨大改變,正如司法院長許宗力所言:「我彷彿已能聽到其發出的隆隆聲響了。」

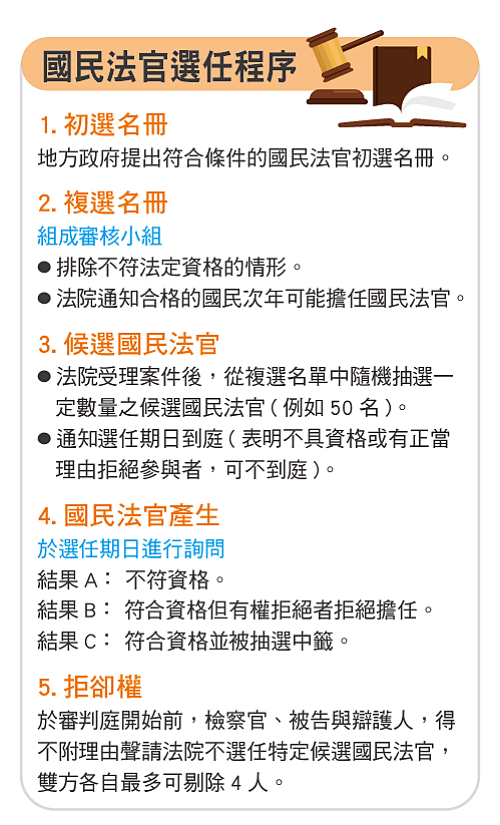

《國民法官法》去(2020)年8月公布,預計民國112年(2023年)起分階段上路,凡所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪,或故意犯罪因而發生死亡結果者(少年刑事案件及毒品危害防制條例之案件除外),其第一審案件應行國民參與審判。群景國際商務法律事務所所長蔡慧玲對新法樂觀以待,「從3位法官變成9位,多少會讓法官在審判上更加謹慎」,不過,她也認為,新法要耗費龐大的司法資源,施行成效仍有待觀察。

國民法官制度上路後,人民也有機會擔任法官、決定生死,對於輿論抱怨的所謂「恐龍法官」,是否將有所改善?對此,蔡慧玲說,法官做的工作,其實是神的工作,司法權的本質勢必具有「抗多數」的特性,才不會被輿論左右而做出錯誤判斷。所謂「恐龍法官」的說法,某程度上表明了司法權「抗多數」本質。

當一個開口閉口批評法官是恐龍的鍵盤法官,一旦被抽中擔任國民法官,在必須親自決定一個人生死的壓力下,是否會有不同的決定?除了法理上的探討,這個問題其實也涉及心理學。支持陪審制的一派,反對參審制的一個主要原因,就是所謂的威權效應,因為參審制中,職業法官與國民法官共同決定是否有罪;而陪審制中,陪審團透過一致決,獨立決定被告是否有罪。

韓國2008年開始試行人民參與審判制度,電影《菜鳥陪審團》描繪當年試用新制的首宗案件,被告原已坦承弑親,但突然在法庭翻供,陪審員必須決定是否有罪。

被告被控用釘錘行兇後,將母親從陽台推下,偽裝成意外事故。在有目擊證人、物證和法醫鑑定的情況下,雖然被告臨時翻供,但多數陪審員仍認為被告應受有罪判決,除了男主角8號陪審員。

疑點首先是血跡鑑定。法醫鑑定認為,被告手持釘錘往他母親的頭部攻擊,但被告不僅是裝義肢的身障人士,能否正常使用釘錘是個問題;加上一位擁有30年清洗遺體經驗的陪審員指出,從血跡飛濺的情形來看,並不像頭部遭到攻擊,更增添疑慮。

目擊證人也指出,他從對面大樓看到被告母親墜樓的畫面。然而,在下著大雨、兩棟大樓間的距離,是否真能確定是被告將母親推下陽台?隨著案件審理和討論,原本一致肯定有罪的其他陪審員們開始動搖。作為人生第一次,也可能是唯一一次的參審,人命關天,他們從頭檢視所有證據,最後提出要做現場驗證,於是大陣仗到現場模擬當天打雷下雨的環境,並把一個塑膠模特兒丟下樓。

判生死是神的工作 壓力山大

韓國採「諮詢」性質的陪審團制度,陪審團獨立評議案件,法官不能介入。陪審團「判決」原則上須為一致決,但陪審團對定罪和量刑的表決,對法官不具法律拘束力,僅須記錄於案卷。如果法院判決與陪審團意見有出入,法院須向被告解釋差異原因。

值得注意的是,陪審案件的無罪率異常地高,一項研究顯示為8.8%,另一研究更高達10%,大約是非陪審案件的3倍。從心理學角度來看,該結果可能反映出,當我們意識到「自己的決定影響他人生死」時,判決的壓力會讓我們慎重再慎重。

這也說明蔡慧玲為什麼強調,法官做的是神的工作。「恐龍法官」這樣的說法,它另一個層面的意思是,判決結果背離人民的法感情,這也是法律上所謂司法的「抗多數困境」。

由此,蔡慧玲提出一個問題:「一個背離人民法感情的判決,究竟在法律上,是不是錯誤的?社會需要的究竟是一個法律上正確的判決,還是一個符合人民法感情的判決?有沒有可能有二者兼顧(法律上正確並符合社會期待)的判決?」

至於能不能夠僅靠《國民法官法》提升司法信任度,杜絕恐龍法官?她認為這個問題其實是問:法院能不能透過這個制度,做出一個「法律上正確並符合社會期待」的判決,進以提升司法信任度?關鍵在於,法院除了事實認定之外,還要適用法律,用法的層次上不具法律專業的國民法官,其實不應該也不能夠就法律字面望文生義,就賦予被告法律效果(尤其是剝奪生命、限制人身自由、侵害私有財產權的法律效果),這樣才是合乎憲法精神;從目前《國民法官法》的特別多數決制度來看,也看得到立法者有意識到這個問題。但實質上能不能達成?她認為,恐怕要留到新法施行2至3年後總檢討時,才能評斷。

我國訴訟制度架構源自歐陸法系,因此走向歐陸法系的參審制也較易相容。不同於陪審制,由平民所組成的陪審團獨立決定被告有罪、無罪,如有罪,再由法官決定量刑;參審制是由平民與專業法官共同組成合議庭(《國民法官法》規定是3個法官與6個國民法官),共同決定有罪、無罪以及量刑範圍;在決定罪責與量刑時,分別由2/3多數決與1/2多數決來決定,且其中必須至少有1位職業法官投票。也就是說,即使全部6位國民法官都認為有罪,但沒有職業法官認為有罪,則有罪判決就不成立。

歐陸參審制中,又有法式與德式兩種不同制度,《國民法官法》與法國參審法庭較為接近,均為3位職業法官與6名平民法官共同組成,合審合判;且平民法官採隨機抽籤方式決定,並只在單一案件的法庭審判。至於德式參審制,除職業法官與平民法官的人數與比例均不同外,最大的差別是平民法官有任期,且由提名推薦名單中選任,大多為當地政治活躍分子。

精神鑑定不易一鎚定音

另一個輿論對於人民參與審判的主要需求,源自對殺害無辜陌生人案件的審判,包括隨機殺人,以及精神病患殺人等。對此,台灣陪審團協會常務監事吳景欽教授認為,這類殺人案件所爭執者,往往非殺人事實,而是責任能力之有無;未來國民法官到底如何面對精神鑑定,值得深究。

他在文章中指出,殺人案件將成為國民法官法最優先適用的對象。於正式審判前,審判長如何向國民法官說明刑事責任能力的判斷,這本身就會面臨相當大的挑戰。而在起訴狀一本制下,檢察官起訴時不移送卷證給法院,這代表諸如精神鑑定報告等證據,國民法官不可能於正式審判前看到;因此,現行司法實務於機關鑑定的場合,僅以報告代替出庭的常態,於《國民法官法》實施後,就應由實際鑑定者出庭,並接受交互詰問。

然而,在短短的審判期日內,國民法官如何能儘速了解精神鑑定的內容與專業,尤其同一審級有複數精神鑑定者,可說少之又少,故若僅有一個精神鑑定報告,在無任何比較下,國民法官要做出是否有責任能力之判斷,勢必是一樁難事。

舉例來說,在捷運上隨機殺人的鄭捷12天就伏法,但小燈泡案的兇手王景玉則因罹患精神疾病而逃死;民眾對於這樣的差別判決,情感上難免有些疑慮。

會有這樣的差異,在於精神鑑定報告結果的不同。鄭捷的精神鑑定報告顯示,鄭捷在殺人時,無心神喪失、精神耗弱,而有反社會、自戀人格,欠缺對他人的同理心;反之,王景玉的精神鑑定結果顯示,其確係思覺失調症患者,惟其犯案時辨識能力並無顯著降低。

對此,蔡慧玲也提到她代表辯護的兩個案件,一件是天母的34歲董小姐,她把親生女兒從11樓丟下去摔死;一件是把女友的頭用柴刀砍下來。結果前者鑑定是急性精神病,因無行為能力,連起訴都沒有;後者鑑定則是心理變態、人格違常,因此有行為能力。

「我接受董小姐媽媽的委託,第一次去看董小姐時,她喃喃自語:『這一定要血光之災』,明顯不正常,但又完全沒有精神科就診紀錄。她先生不能原諒老婆,非常憤怒,一連串罵完後,我跟他說,根據我的觀察,最愛董小姐的人是他,這時他先生才無助地問我,『律師,你告訴我該怎麼辦?』5年後,持續吃藥控制病情的董小姐打電話告訴我,她們夫妻又生了一個女兒。」

司法資源及人力嚴重不足

《國民法官法》雖屬參審制,但融合了陪審制特色,最大的改變就是在偵審程序進行上,採取英美法的卷證不併送,職業法官與國民法官都要在法庭上才會接觸證據與證人。因此,可以期待將出現美式電視電影中,陪審制犀利交互詰問的畫面;不過,這也將考驗台灣「審檢辯」三方的能力與資源。

現行刑事訴訟制度採卷證併送,被告的辯護人可以向法院聲請閱卷,以做辯護上的準備。《國民法官法》實施後,辯護人要改向起訴的檢察署聲請。

蔡慧玲表示,卷證不併送制度又稱為「起訴狀一本主義」,即檢察官移送給法院的資料只有一本起訴書,記載了犯罪事實、論罪理由及所犯法條,法官不能事先看到犯罪相關事證。這麼做的目的,是為了維持法官的「心證的乾淨」,避免事先看到檢方提出對被告不利的證據,而對被告有不利預斷。

因此,法官要如何在審理中,漸漸形成對於被告的心證,就交由兩造當事人,也就是檢方及被告,在主張及舉證上競爭,然後在舉證責任的分配上維持無罪推定原則,以保障被告的憲法基本權利。

不過從務實來看,目前檢審兩方人力已經嚴重不足,一個檢察官又必須面對1.5股的法官,人力更是吃緊。蔡慧玲擔心,新制下,除了司法資源必須額外支出耗費在辦理模擬法庭,讓人民得以認知何為人民參與審判之外,還要讓國民素人法官在短時間內學會看檢辯雙方提出的書狀證物,更有可能必須製作審前說明手冊(國民法官法第45條、第46條、第82條第4項規定參照),這一切都需要人力、時間及金錢;換言之,就是需要資源與成本。在目前國民法官制度目的正當化基礎似有不足的情形下,貿然增加新的制度,如又消極處理司法官員額問題,恐怕巧婦難為無米之炊。

再者,職業法官與國民法官在審理時,才會同時透過檢察官的舉證,逐一接觸與本案相關的證據,這也將大幅增加檢察官在法庭上盡力地舉證、說服的時間及心力。制度本身當然可能有促使檢辯雙方更積極舉證的效果,但不代表目前的司法資源有能力負擔這個新制度所要達成目標的必要人力上、物力上及時間上的開銷。

卷證不併送 檢辯舉證角色加重

有看法擔憂,卷證不併送會不會演變成請得起大牌律師、能說善辯的律師,就比較容易勝訴的情形?對此,蔡慧玲認為,所謂「好律師帶你上天堂」,律師的重要性不言而喻,但她不認為好律師就一定是指大牌律師,而是認真的律師。舉例來說,一位被起訴「偽證罪」的委託人,經她指出,檢察官在訊問前沒有明確告知可以拒絕證言的權利,因此不構成偽證罪,最後獲無罪判決。

國民法官制能否順利施行,仍有許多挑戰。以與《國民法官法》最接近的法國參審制來說,起訴狀一本主義只適用於平民陪審員(法國參審制稱陪審員),職業法官仍採卷證併送的方式。我國在刑事訴訟構造上,採「改良式當事人進行主義」,也就是法官主要是中立的第三方,只負責聽訟,至於證據調查的責任,則由檢辯雙方當事人負責。原本法院依「職權原則」,所負之調查證據的角色淡化,只有對「公平正義之維護或對被告之利益有重大關係事項」,才負有調查義務。

因此,像電影《菜鳥陪審團》中,陪審員可以發起現場模擬(仍須法官同意),國民法官對於檢辯雙方當事人都沒有提出的疑點,是否可以發起調查呢?

國民法官在審理時有補充訊(詢)問權,可以自行或請求審判長補充訊(詢)問之。但就「現場進行模擬」而言,蔡慧玲說,不僅《國民法官法》無明文規定授權,甚至連《刑事訴訟法》亦無明文授權偵審程序中,可以要求被告現場進行模擬。這是因為牽涉到被告「不自證己罪原則」及「無罪推定原則」的問題,除非是由辯護人或被告提出,否則法官原則上不能提出現場驗證。

國民法官所審理的案件,可預見將限於社會矚目的案件,我們絕不是只想讓審判速度變快,判得更重;而是如何做到公正。蔡慧玲認為,一件在高院與最高法院來回更審的案件,就是因為有事證上或法律上的重大爭議,才會耗費時間審理,冀能做出正確的判決。引入國民法官制度,只恐未必能解決事證上、法律上的重大爭議,而要從其他配套著手。

有學者指出,德國參審制的目的,是使法院作為普及法律教育的平台,而非為了「杜絕恐龍法官」。我們期待國民法官上路後,讓人民有更多參與司法的機會,但要達到絕對的公正,仍需要各界持續地檢驗與努力。