南韓總統文在寅為照顧弱勢勞工,連續2年大幅調高最低工資,卻意外引發勞工、自營商與零售業者間的矛盾與強烈反彈,在各項經濟指標未見好轉的當下,期望能快速改善勞動市場環境,仍然充滿挑戰。

文/陳羿緻

攝影/顏志倫

南韓與日本近期分別大幅調漲最低工資,看似應該讓民眾皆受惠的政策,結果卻引發勞資雙方都高度不滿。韓國微型企業聯合會甚至威脅拒絕配合,他們表示,這將讓原本就營運艱難的眾多小型企業主面臨裁員或關門的命運;而日本中小企業對於人事成本將增加的反彈聲浪亦同樣高漲。

南韓勞工方面則是抱怨,雖然最低工資調漲,但新制上路後,他們領加班費和獎金分紅的機會更少了,使得他們的實際收入減少,因而許多南韓勞工認為他們未蒙其利先受其害,再加上有些小型企業主因無法負擔所增加的人事支出,選擇改為讓自己家人幫忙顧店或縮短營業時間、提早打烊,導致青年失業率有增無減。

南韓政府原本希望藉由大幅調高最低工資,加惠基層低薪者,沒想到許多低薪者收入反而減少,還影響到企業聘僱人員的意願趨於保守,引發勞動市場一番波動與不安。

日韓大幅調高最低工資 引發勞資雙邊反彈

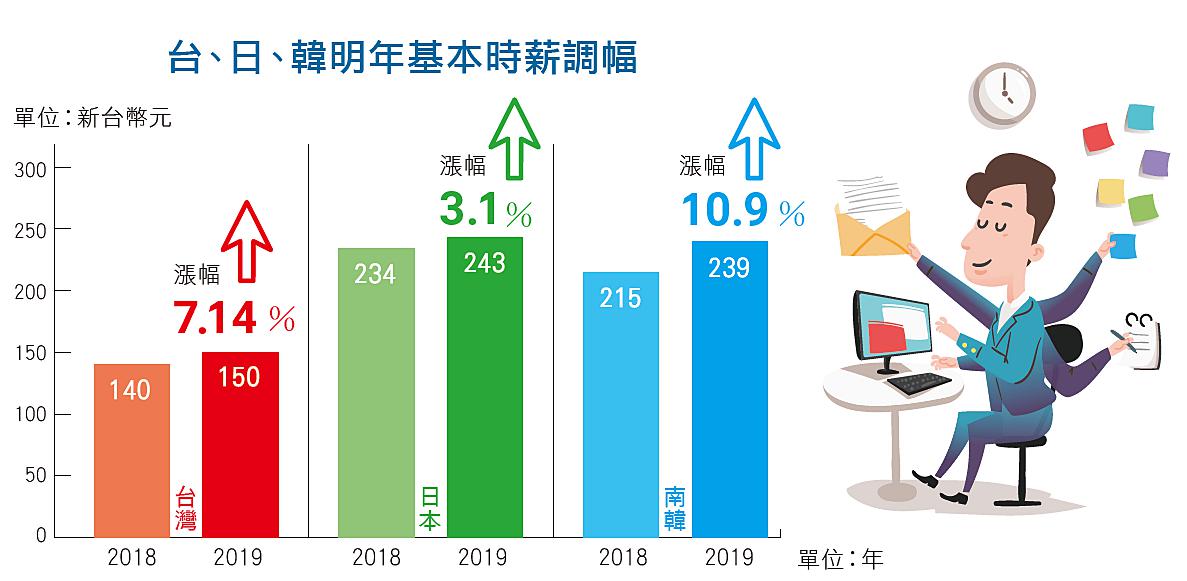

日本、韓國7月都大幅調漲工資,南韓最低工資委員會通過,基本時薪將自2019年起,調升至8350韓元(新台幣239元),漲幅連續兩年超過10%。而日本7月下旬也拍板最低工資,全國平均時薪調漲26日圓,達874日圓(新台幣243元),創下日本自2002年以來的最大漲幅。

日、韓政府今年雖皆大幅調高最低工資,不過兩邊的立意不盡相同,台灣經濟研究院助理研究員方俊德分析,南韓主要是為了解決勞工過勞以及貧富差距的問題,南韓總統文在寅在競選時就主張反財團,允諾照顧基層弱勢勞工,他上任後就勞動政策所提出的變革,不僅大幅調漲最低工資,同時還縮短工時,將最高工時從每個月68小時降低至每個月52小時,期望能藉此改善勞動市場的環境。

但因為南韓前幾個月剛通過《最低工資法》新制內容,將勞工原本可多拿到的分紅與福利金(包括交通與伙食費)訂下設限範圍,因此雖然基本時薪上調10.9%,勞界卻因勞基法新制而無法實質受惠;另一方面,零售與餐飲業者,在最低時薪調漲後,立場歸屬於資方,但實際上,他們有人不僅要面臨高房租、人事成本、原物料成本上揚等問題,還得面對因為電子貨幣日漸興盛,部分收益被轉嫁,以及母公司高抽成或不合理的合約條件。有便利商店業者表示,調高最低工資後,他們的收入甚至比員工還低,因此不得不縮短營業時間或減少人力。

至於日本方面調高工資,則最主要是為了解決日本國內勞動力短缺的問題,目前世界各國最低工資都在調漲,若日本最低工資不漲到一定幅度,對於他們預計引進國外人才或外勞的需求相對困難。

日本目前全國平均最低時薪為848日圓,低於多數先進國家的逾1000日圓,因此安倍政府2016年即訂下每年調薪3%,期讓全國平均薪資時薪能達到1000日圓目標,一方面也希望藉此促進消費,日本前2年已各分別調漲25日圓,加上今年連續3年達標。但因為造成人事成本負擔過重,日本中小企業也是反彈聲浪強烈。

方俊德認為,調高最低工資一定會面臨勞資雙方拉鋸的難題,雖然對零售業,餐飲業者等影響不小,但從長遠的角度來看,這也可能是強迫企業轉型的好機會,像是推動採用自動化設備或是調整店家營運時間,正向來看,或許對勞動效益的提升會有助益。

文在寅追加3兆韓元 助中小企業渡過轉型期

不過南韓最低工資大幅調升來到第2年,目前尚未能見到顯著的經濟效果,但已引發內部震盪,青年失業率與家庭負債持續創下新高紀錄。文在寅是否能突破提升勞工待遇與避免薪資調升帶給業主負擔的兩難困境?南韓政府正嘗試祭出多項應變措施。

為緩解不景氣與最低時薪上調帶來的衝擊,文在寅政府頒布的下半年經濟政策方案,內容還是集中強化對弱勢者的補助。像是擴大「工作獎勵金」(EITC)的給付範圍與金額,以及持續辦理「工作崗位安定基金」,對規模在30人以下的公司,每月薪資未滿190萬韓元(新台幣5.4萬元)的勞工,每月由政府多支付最高13萬韓元(新台幣3700元),南韓政府為此也將追加編列3兆韓元(新台幣857億元)的支出。

其他相關政策,還包括對租賃空間契約更新的限制,以避免房東拉抬價碼,持續對青年與低收入戶提供求職補助金,調降汽車消費稅率等;另外,有鑑於目前一般民眾消費時,大多持信用卡、金融卡或其他數位方式支付,使得商家收入,有一部分會流向發卡銀行業者,因此南韓政府也預計將針對小規模工商業者,特別設計無需手續費的數位支付方式。

南韓這些舉措無非都是希望幫助中小企業渡過轉型期難關,只是文在寅政府雖然展現了照顧弱勢的誠意,但因需兼顧的層面頗大,在各項經濟指標未見好轉的當下,雖然期望藉由提高收入來刺激消費,帶動經濟發展,但現況仍充滿諸多不安與不確定性。

基本工資該調 創造良好投資環境更是長遠之計

受到鄰近國家日韓連續兩年皆大幅調整最低工資刺激,加上台灣經濟景氣穩健復甦,物價水準較去年同期增加,為保障邊際勞工維持基本生活所需,且避免漲幅過大衝擊中小企業,台灣基本工資審議委員會,日前拍板確定基本工資將調升5%,月薪將從現行的22000元台幣調至23100元,最低基本時薪則從每小時的140元上調至150元,這次的調幅算是落在一般民眾預期中。

根據勞動部推估,此次調升將 受惠的勞工約有225萬人,而資方1年將會增加206.83億台幣的成本負擔。方俊德認為,1年2百億對於台灣整體產業來說影響有限,不過值得注意的是,領取基本工資的多半為外勞或是低技術性的勞工、打工族等,集中於某些僱用低薪工作者較多的勞力密集型產業,譬如製造業與部分服務業,因此,基本工資調漲對這些個別產業的影響較大,可能將迫使這些產業加速轉型。

對於體質較佳且利潤較高的製造業者來說,基本工資的調漲,或將加速自動化設備運用,減少人力需求;對於體質較差且利潤較低的製造業者來說,則基本工資調漲,恐將使廠商移轉到其他國家,加速劣質產業的淘汰。

對於服務業的影響,業主則可能透過調整營運時間或人力有效控管的方式,來降低人力需求,至於部分獨占性較強的產業,不無調整產品售價將成本轉嫁給消費者的可能。

至於有民眾擔心基本工資調漲會助長物價上揚,方俊德則表示,基本工資調漲是為了保障基層勞工的生活,遠不及國際原物料、油價調漲帶來的影響,因此並非影響物價的關鍵性因素。

然而基本工資雖然上調,但台灣整體實質薪資停滯已久卻是不爭的事實,除了邊際勞工外,大部分工薪族對基本工資調漲是無感的,更多民眾期望的是平均薪資的調升。

但是光靠調高基本工資並非帶動企業調薪的萬靈丹,整體薪資要調漲,改善投資環境,吸引外資發展不同產業應是首要之急,提升台灣貿易條件與產業競爭力,加速推動高利潤的產業,或許才是長遠之計。