文 / 章碧薇 AI圖片生成 / 江玉涵

11月12日是中華民國國父孫中山先生的誕辰紀念日。114年前,國父與先烈歷經10次革命失敗,終於在第11次武昌起義革命成功,才有今日自由民主的中華民國。禪宗第八十五代宗師悟覺妙天禪師曾開示:「禪與政治關心的對象都是眾生,眾生的思想行為與生活環境是否圓滿,我們都要去關心。」

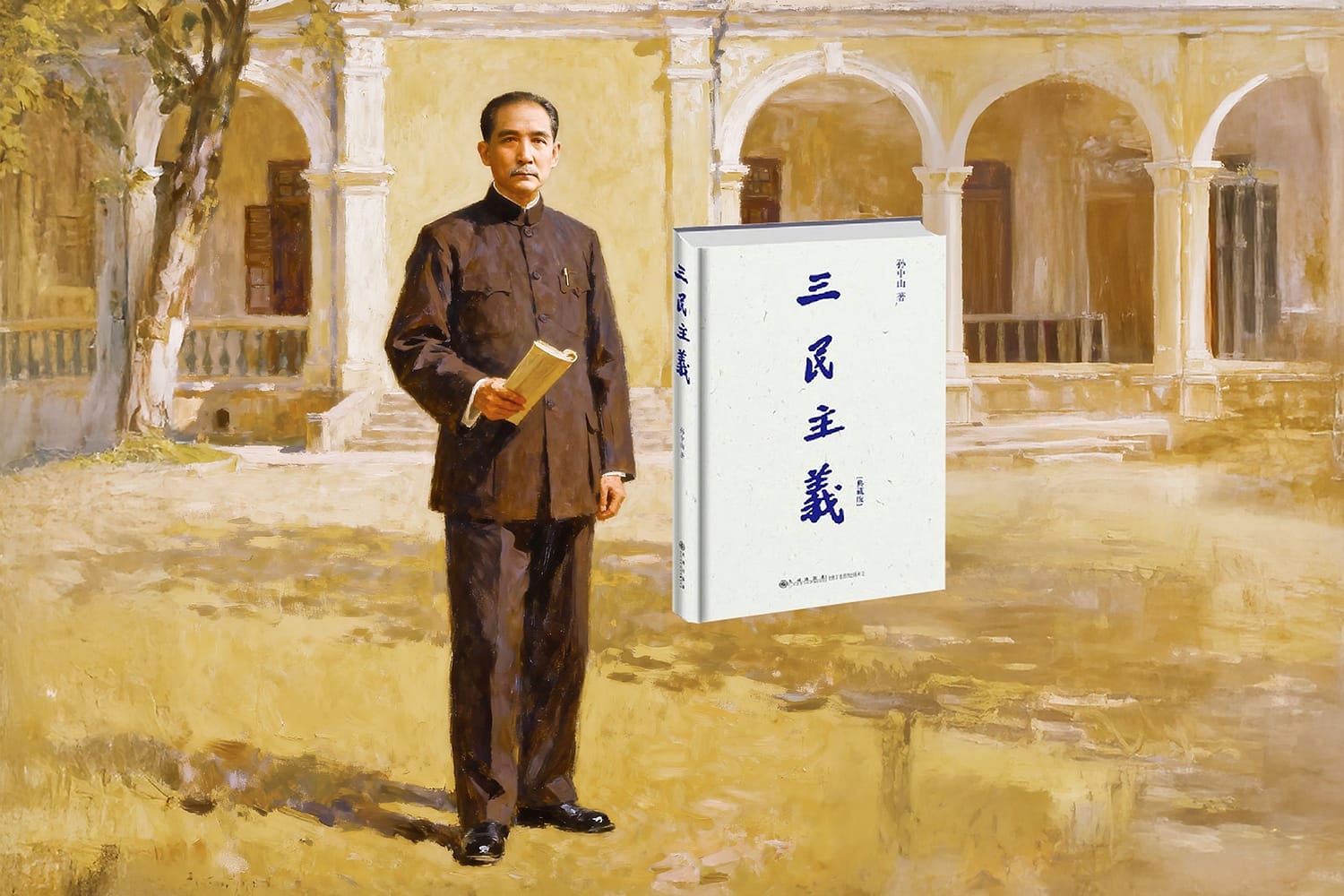

說到國父,多數中生代以上都會聯想到學生時期辛苦背誦的《三民主義》。其實拋開考試目的,細讀之下就會發現,字裡行間的字字句句,都可感受到國父當時建國的苦心,敬佩之心油然而生。

國父革命建國源起於1894年,當時28歲的國父上書清末名臣李鴻章,以8,000字闡述「人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨暢其流」的治國理念,只要做到這4點,國家一定富強。李鴻章時任直隸總督,是當時最有權力的漢臣,負責外交,國父想盡辦法求見,李鴻章卻始終不予回應,埋下日後國父革命的伏筆。文化大學國家發展與中國大陸研究所所長李孔智副教授推測,李鴻章可能連國父的上書都未曾看過。

李孔智表示,《三民主義》包含了民族主義、民權主義和民生主義,是國父的治國理念與構思。「三民」一詞,最早出現於1905年的機關報《民報》,當時國父為救國救民殫精竭慮,1924年期間,他用演講的方式向各地民眾講述「民族、民權、民生」三大主義,號召國人覺醒、立志救國。所以《三民主義》就是國父演講稿的彙整。

當時,國父每週演講一次,講完民族主義、民權主義各6講,以及民生主義「食、衣、住、行」4講後,便離開廣州,搭船到日本發表另一篇重要演講「大亞洲主義」。演講中提到王道與霸道的差別,除了力勸當時亞洲最進步的日本放棄西方列強船堅炮利的侵略思想,更指出只要崇尚仁義道德的王道文化,自然能夠近悅遠來。

國父從日本回到中國後,不久便因病逝世。那場演講中,他希望中日共組「亞洲大同盟」,但日本並未理會。

《三民主義》共計18講,國父只講了16講,來不及講的是民生主義「育、樂」兩講,直到1949年,由於國共內戰,中國國民黨主政的中華民國政府撤退到台灣,才由前總統蔣介石補齊這兩講內容。

中華民族是文化認同

《三民主義》的精華要義,首先是民族主義。《中華民國憲法》開宗明義即指出:「中華民國各民族一律平等。」國父主張保護弱勢民族的地位、保障少數民族的受教權及經濟給予寬厚優待等,譬如台灣今日保護原住民的政策,當中華民國政府還在大陸時便已實施。另外在外交上,國父為讓中國擺脫殖民地的低落地位,盡力與俄羅斯、日本、英國、美國、東南亞等國交涉,希望各國能將中國視為真正獨立的國家。