文 / 章碧薇

你也有失眠的困擾嗎?根據衛福部國民健康署2019年報告指出,國人失眠症狀盛行率為23.5%,其中慢性失眠(失眠症狀持續3個月以上)占6.7%;安眠藥用量從2019年的3億9,598萬顆,到2023年已增至4億7,734萬顆,凸顯國人失眠的嚴重性。長期睡眠不足會導致抵抗力變弱、記憶力衰退、專注力下降等健康危害。

影響睡眠品質的因素除了身體狀況,還有心理壓力。知芯心理治療所所長廖芳芸指出,醫院的睡眠中心透過儀器檢測,可找出影響睡眠的生理疾病;若失眠並非生理因素造成,可求助心理師釐清壓力來源。

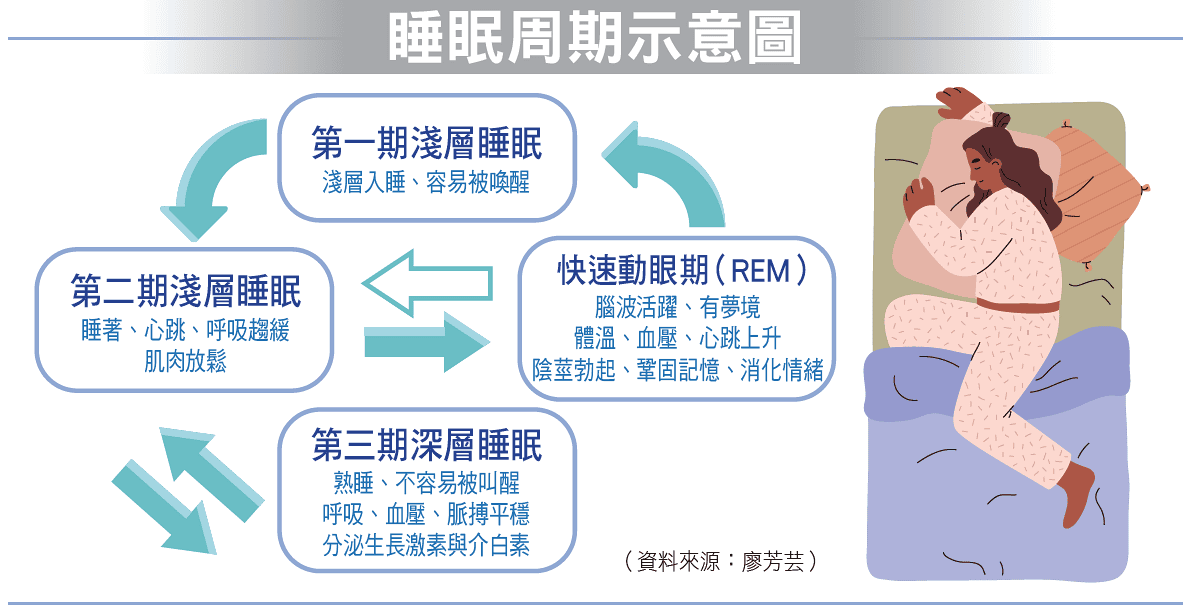

廖芳芸比喻,睡眠就像開車,肉眼只看得見車子在路上跑,其實是車內的駕駛使用各種檔位讓車子順利運行;我們的大腦就好比駕駛,在每個不同的睡眠周期,腦波也有相對應的變化。

睡眠周期特性

一般人剛躺下睡覺,會逐漸進入「第一期淺層睡眠」,此時是從清醒到入睡的過渡期,容易被喚醒,待大腦確認睡眠環境沒問題後,便進入「第二期淺層睡眠」,此時若醒來,會清楚認知剛才已經睡著。

當大腦確認生理及睡眠環境皆無虞,接著就進入「第三期深層睡眠」,此時的呼吸、血壓平穩,脈搏下降,身體會分泌生長激素與介白素,修復細胞與促進成長,並提升免疫力,會睡得猶如甜眠中的孩童,不容易醒來。

另一個不同於緩慢腦波的睡眠階段稱為「快速動眼期」(也稱REM期),此時腦波如同白天般的活躍,體溫、血壓、心跳上升,陰莖勃起等,通常這階段會產生夢境,大腦也會利用此時整理白天的生活訊息,鞏固記憶,並消化情緒,例如有人白天全心投入工作,晚上會夢到白天工作的事,就是這原理,所謂「日有所思,夜有所夢」。

早期人類在山洞生活,容易受外來天敵突襲,因此演化出各種層次的睡眠期。睡眠層次會深淺交替,淺層期感官可以接受刺激,如果遇到敵人偷襲,可以迅速醒來禦敵,以保衛安全,因此演化機制不會讓人體整晚都處於深層睡眠。

人體睡眠機制設計用意在於修復,會依需求進行,不一定按照周期順序,可能在快速動眼期後,又回到第二期,再進入第三期。一般成年人淺層睡眠占大半時間,深層只占20%,隨年紀增長,淺層期還會拉長。

如何才算睡得好?

絕大多數成年人的睡眠時間平均為5至10小時。美國國家睡眠基金會推薦新生兒需睡足11至18小時,學齡前兒童則為10至13小時,青少年為8至10小時。以演化機制來看,幼童處於成長期,需要生長激素,所需睡眠時間也會比較長。

隨著年紀增長,淺層期會逐漸拉長,深層期及快速動眼期也會跟著縮短。有些年長者會擔心自己睡眠不足,廖芳芸建議,保持平常心接受生理變化便可,若一直擔心,產生心理壓力,反而更難入眠。

她進一步指出,每個人所需睡眠時間不一,少數人甚至只需3至4小時,不一定非要睡足5至10小時,只要能輕鬆起床,白天能保持良好的精神與情緒,就是「睡得好」。

造成失眠的原因

睡眠呼吸中止症是常見睡不好的因素。患者躺下後,受地心引力影響,懸壅垂和舌頭等喉頭部的軟組織在放鬆後,會壓迫呼吸道,氣流無法通過,導致呼吸困難。為了通暢呼吸,腦波會被喚醒,所以造成睡眠品質不穩定或睡眠中斷。一般而言,肥胖、年長、喝酒、吃安眠藥的人容易有此症狀,通常醫師會建議使用呼吸器輔助氣流穩定,或開刀塑型,縮小懸壅垂,止鼾牙套可增加口腔空間,讓呼吸道通暢。

另外,「不寧腿」與「周期性肢體抽動」也是睡不好的因素。不寧腿是神經系統與肌肉方面的疾病,患者在入睡前就會感到肢體不適,需要頻繁活動肢體舒緩,嚴重時會伴隨夜間睡眠肢體抽動。周期性肢體抽動則是患者入睡後,四肢會不自主規律性地抽動,造成睡眠干擾,一般醫師會以神經肌肉藥物治療。