要真正改善台灣的食安體質,必需要從「管理」著手,讓整個供應鏈透明化。食品履歷、生產地圖、查廠,三管齊下護食安,深化供應鏈風險管控。

文/高毓霠 攝影/張紫玲

如何遏止黑心食品,重新建立食品安全信心,以及營造食安的環境?光喊口號無計於事,要讓民眾食的安心,政府必須從心態、制度、執行力、教育等,做徹底檢討改進,否則民眾將寢食難安。唯有官員、廠商、消費者、媒體等都能善盡其職,同時讓違法失職者付出慘痛代價,食安才有真正到來的一天。

落實「6 要」方針 食安地圖總體檢

「食品產業的問題,絕非一場記者會或是幾場食品安全研討會就可以解決,這也不是短時間能全面改進的。」國立台灣大學園藝學系教授許輔認為,要真正改善台灣的食安體質,勢必要從「管理」著手,首先針對台灣食安地圖總體檢,讓整個供應鏈透明化,食品履歷、生產地圖、查廠同時並行,才能維護民眾吃的安全。

陳李農改研究團隊執行長李武忠也強調,「解決食安沒有特效藥,要多管齊下,才能克盡其功。」以下歸納出6 個必「要」方針,供大家參考:

政府要出面

許輔認為,政府要先有改革食品安全的決心,唯有正視問題,認真檢視食安破口,「究竟要花多久時間、需要多少人力與金錢,應該有人站出來跟民眾說清楚、講明白,人民才可能真正安心。」首要,就是從這三步驟著手:

- Question:先定義出哪些是食安問題;

- Solution:羅列出可能解決問題的方法有哪些,找出最恰當的解決之道;

- Action:最後就是如何落實執行力。

部會要統整

就法規面來看, 食安法管不到跨部會, 因而造成許多問題。執法面也是,食安問題牽涉各部會管轄,如關稅修改歸財部, 檢驗歸衛服部、農委會, 廢油追蹤歸環保署…, 政府部會之間橫向聯繫沒做好,未建立共同解決的機制,經常造成推諉、互踢皮球的現象,究竟該由誰指揮、定義、執行, 似乎是應該找出超越各部會的更高層級人士出來領軍, 帶頭打仗才是。

中央地方要分工

不僅是中央各部會有脫節問題, 中央與地方之間, 則是出現斷層問題。因為總資源有限, 包括稽查人力、專業素質,甚至連預算都不足,中央如何指揮地方第一線執行人員進行查核,並確實做好分工,以免資源重複浪費,都需要中央與地方妥善規劃與協調。

食品供應鏈要透明

社會的高度發展,造成今日食品供應鏈複雜且多元,不論是國內或是國際上,都必須考慮不同原料或產品的來源、品質及安全風險,因此原料或產品的來源,及其資訊是否公開透明,並可受公評,變得相當重要。

消費者要教育

消費者對食品的期待是什麼?勿再追求俗擱大碗的想法,因為這可能也是釀成廠商取巧壓低成本的原因,透過正確的食安教育,認知哪些是高風險的食安問題,並拒絕消費,才能真正為自我健康把關。

媒體要監督

國內媒體對於黑心產品報導未能追根究底,無法發揮應有的監督功能,才會讓官員與廠商肆無忌憚,讓食安夢魘揮之不去。在日本,傳媒的獨立自主性很強,一旦出現食品安全事件,從政府到涉案企業,沒一個能避開媒體尖銳批評,直到有人站出來承擔責任和解決事件為止。李武忠說,企業違法、違規的風險,不僅來自政府的行政處分,更多來自社會輿論的強大壓力,而台灣媒體應發揮第四權監督力量。

推動登錄制度 源頭管控第一步

食安風險必須全面衡量供應鏈的生態系:食材生產環境、原料來源、加工過程的添加、搬運輸送、食品調味的混合、成品配銷運送、保存限制、食物成品的重製或調理,以及廢料處理等,都要能夠完全掌控及提供透明資訊。許輔指出,不論縱向或橫向,針對每個環節內原料、加工、成品的關連,加以深入辨識其風險,並透過作業控制、管理當責、稽核與監督等風險防線,強化供應鏈控管,建構食品履歷與生產地圖,串接上游到下游的完整資訊,才能有效提升食品安全。

許輔說,現實上,目前台灣食品鏈的節點資訊並不完整,甚至主管單位也未能完全掌握。主管營利事業登記,在中央屬於經濟部商業司的範疇,工廠登記屬於工業局管理,但是營業項目是由業者自行申報,因此真正進口食品原料、生產半成品或添加物的節點有哪些、產品種類有多少,衛生單位並無法掌握;此外,地方上有許多未正式立案註冊的原料或是食品供應商,甚至是攤販,往往前一日被稽查,第二天就換個地方營業,規避政府管理,即使是下游業者,也無從得知節點與原料或產品的完整資訊。

在新修訂的食安法有好幾項規定,如:食品業者與產品的「登錄制度」,食品業者內部對於原料的「追溯追蹤」,以及結合業者自主管理、第三方驗證、政府稽查的「三級品管」等,都是政府為強化食安管理而設立的。

許輔認為,要治本,就必須要讓水面下的冰山都浮出來,也就是靠落實「業者登錄制度」,「因為現在連戶口都沒有普查,population 都搞不清楚,怎麼有辦法管理?」

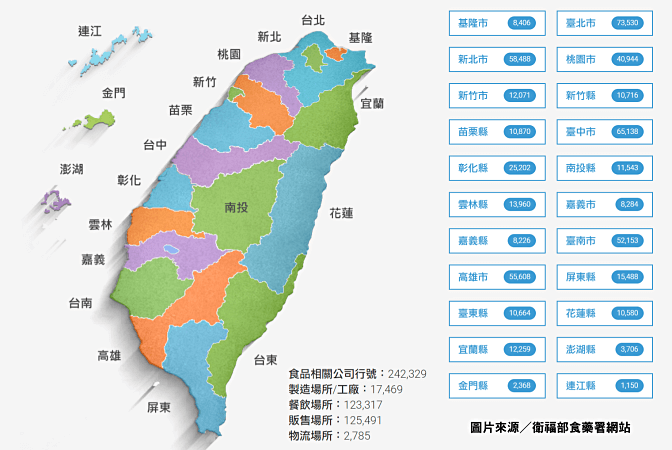

為了徹底強化食品鏈,統整食品鏈所有節點的資料,並定期普查,建立「登錄制度」是不得不做的工作。以「業者登錄制度」來說,是要求製造、加工、餐飲、輸入及販售業等食品業者,必須上衛福部食藥署「食品業者登錄平台」,登錄負責人、連絡方式、公司地址、營業項目、產

品類型、原料種類、代工廠…等相關資料,才得以營業。

而類似的食品業者登錄制度,早在歐、美、日、澳洲,乃至中國,都行之多年。不論是大、小工廠,或僅1~ 2人經營的小攤販,都應登記取得牌照始得營業,而這樣政府也才有辦法管理。過去,政府一直忽略這一段的管理,也造成今日台灣食安亂源之所在。

食品供應鏈中,政府過去只有對「有工廠登記」的食品工廠做列管,約7,000家,但在此之外,有販售行為、有統編及商業登記,卻未完成工廠登記、設在菜市場二樓的小工廠,至少有10萬家,其他連商業登記都沒有的攤販與完全未被列管者,約30萬家左右。

這7,000家食品工廠的原料,有不少是來自那10萬家小工廠,而那些未被列管的30萬家小攤販,也同樣幾乎從這10萬家小工廠進原料。一旦這10萬家沒管理好,上游源頭出問題,就會連帶影響接近40萬的業者。

「因此,勢必要全套性管理」,許輔接著說明,過去這10萬家未登記的小工廠如同空中樓閣,只能粗估數量,卻不知道是誰、位置,但登錄制度落實後,就像做了「戶口普查」,能讓未登錄、非法的業者無法生存,就如同騎摩托車要戴安全帽,認真執行,就有成效。「食品業者都登錄列管之後,定期去查核,並以教育、輔導、協助三管齊下,引導食品產業走向正軌,幫助攤商、餐廳、食品業者提升管控能力,依循正確處理程序,引導食品產業走向正軌。」

追溯制度強化供應鏈管理

再者,就是強化食品追溯系統。李武忠表示,建立好國內外食品(含原料)可「追溯體系」,才能清楚掌握貨源流向,並立法要求消費端產品,如飲料、食品等要清楚標示原料來源,讓消費者可以清楚辨識,協助把關。

食品追溯(food traceability)在國內又叫生產履歷、食品履歷。指的是食品業的供應鏈管理,必須能夠提供並串接從原料供應、加工生產,到流向、流通販賣,有完整透明資訊,提升食品安全與管理與效率。

政府目前正導入國際上廣泛採用的「食品追溯」系統,強化食品供應鏈的自主管理與政府管理能力,促進民眾食的安全與健康。而建立強制性的「食品登錄制度」,也可作為食品追溯的基礎。

在新的食安法規中,為強化食品業者內部管理,而有對原料「追溯追蹤」的制度,許輔解釋,這制度是要求食品業者將原料來源(進)、生產(做)和銷售(出)做到批次管理,且要做詳實的紙本記錄。透過詳細的「進、做、出」記錄,才能讓供應鏈透明化,當有食安問題發生,才能

在最短時間查到源頭,並知道該召回哪些瑕疵品。

完善的三級品管 加強食品安全與品質

為了健全前面所提兩項制度,同時加強食品安全與品質,政府也提出「強制業者實施三級品管」的措施。期許透過完善三級品管制度,從業者、第三方驗證與政府稽查全方位把關,才有機會贏回民眾對食品安全的信心。

第一級品管:

業者自主檢驗。具一定規模以上的食品業者,必須設立「衛生安全實驗室」定期檢查自家產品;非大型則須委託「政府認證的實驗室」進行檢驗。雖然此規範立意良善,但由於許多小工廠無法負擔起龐大成本,目前只能從大廠開始做起,許輔認為,政府應盡早提出中長期的明確規劃,以利業者有充足時間準備與配合。

第二級品管:

第三方獨立機構檢驗。由於各地方縣市政府沒有太多專業人力能經常做查驗,因此提出設立第三方專責機構,協助政府做定期查和食品業者有無做到該做的檢驗與登錄事項。但鑒於過往GMP、CAS 這些商業性驗證受到民眾質疑,因此政府在第三方驗證這塊,會尋求立場更客觀、角色比較不衝突的機構來擔此重任。許輔說,未來,台大食安中心會從這塊著手,協助政府從事普遍性與強制性的查驗工作。

第三級品管:

完成登錄列管以及追溯制度後,查核把關也不容輕忽,並以教育、輔導、協助三管齊下,才能引導食品產業走向正軌。(圖片提供/行政院農委會農糧署)

政府稽查抽驗。為強化稽查效能,食藥署於2014年7月成立「稽查戰隊」 全面加強稽查。行政院並同意食藥署底下增加70名稽查人力,由中央統一調度執行稽查工作,協助地方強化食安管理。不過,目前稽查資源仍落在中央,許輔建議,就長期稽查工作來看,仍需由地方縣市政府執行,中央該如何協調各縣市政府之人力、事務分工,以及經費補助等,將會是第三級品管能否成落實的關鍵。

調整食安體質 需要時間來落實

兩位專家皆指出,立法、修法、制度固然重要,但確實的執行更重要,要期許達到歐盟、日本、澳洲那樣的食安水準,台灣必須要有執行的決心與時間,不能僅把食安法的修法當作事件的落幕,畢竟要能徹底執行,才可能達到讓人民食的安心的目標。

而落實前面所提之食安法的項目,仍有一段很長的路要走,必須將所有業者都普查過,登錄資料備足,業者的衛生安全都強化了,才能真正看到效果。