蔡吉隆振興農村 推動廢校重生

嘉義縣布袋鎮菜舖里的正義國小透過「農村再生計畫」重生後,轉為社區阿公阿嬤的長照關懷據點,並結合綠飲食、綠療育、綠陪伴及綠場域的綠色照顧計畫,讓長輩們有舒適的場地可以上課、共餐,其幕後推手正是18年前的返鄉青農、現任布袋鎮菜舖社區發展協會的理事長蔡吉隆。

台灣老樹救援協會樹木醫生劉東啟為樹發聲

樹也會託夢求救?千歲的台中后里大樟樹,因為樹根無法呼吸,差點枯死,還好有樹木醫生劉東啟!劉東啟說:「樹木可以生長到百年、千年,自有它強大的生命力。醫治樹木的重點不該是用藥去毒殺其他生命,而是要找到讓樹木恢復生長、再生能力的方法。」

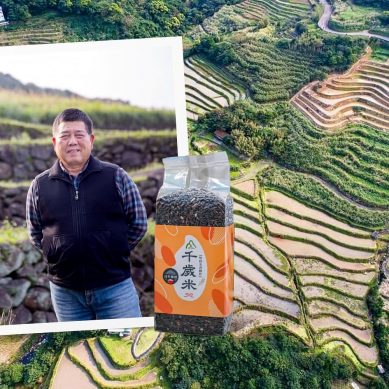

石門嵩山社區復耕百年石砌梯田 生產千歲米

看到新北市石門地區的梯田空拍圖時,美得讓人不禁「哇」地發出一聲讚歎,沒想到在北海岸一帶,除了廣為人知的富貴角、白沙灣和綠石槽等沿海景觀,再往山上的方向走,竟還有如此讓人驚豔的山林秘境,層層蜿蜒的田間線條,勾勒出壯觀的梯田地景,那是來自石門嵩山社區的百年石砌梯田風光。

黃雅聖為偏鄉孩子種下幸福使命!

台灣璞育文教發展協會理事長黃雅聖喜歡電腦,小學就自學網頁設計,國高中時期對遊戲程式深感興趣,大學理所當然地讀了資訊工程系,但職涯藍圖卻從工程師變成一年教導500多位學生的老師,數年後更創辦了台灣璞育文教發展協會,生活重心從此轉為陪伴偏鄉孩子成長。

陳建宏、莊淑芳為偏鄉孩童手作漢堡

由陳建宏和莊淑芳帶隊的非典型義工團,每年都會安排上山兩次,為偏鄉孩子免費做漢堡,即使前兩年受到新冠疫情嚴重衝擊,早餐店生意一落千丈,生計大受影響,每個月入不敷出,他們還是咬緊牙關撐了下來,公益漢堡活動也未曾中斷。

國小校長乃瑞春推廣多元學習 守護生態環境

乃瑞春校長擔任上林國小校長的9年期間,他帶領偏鄉學生打造出豐富多樣的校園生態,成功開闢「開心農場」。每年春秋兩季,都會讓學生下田體驗插秧及收割等農事,柚子成熟時,全校師生就一起採收柚子,利用柚皮製作清潔劑、防蚊液等。他更帶領學生在校園周邊親手種下200棵咖啡樹,如今已成功收成咖啡豆,未來或可作為發展偏鄉經濟的一個方向。

產險主管謝良瑾堅定禪修 工作效率增3倍

任職產險公司副總經理的謝良瑾,在一般人的想像中,應該是氣勢逼人的社會菁英,實際和她接觸之後,發現她是一位溫暖親切的非典型主管。禪修27年的累積,讓謝良瑾即使在高壓的工作環境下,也能保持身心平衡,雖位居要職,謝良瑾無意追求名利,而是將禪修當成生命中的第一要務,發心擔任禪修會館義工及師資,致力將禪推廣給更多有緣人。

李晟韋17歲打造食物銀行

基隆有個特別的社福單位──社團法人中華民國薄荷關懷協會,它除了是基隆當地唯一的全國性「食物銀行」民間組織,創辦人李晟韋初創協會時,只是一名17歲的學生,在沒有政府和企業的資助下,憑藉一股愛心與毅力,跑遍各地尋求資源,成立了薄荷關懷協會,最終目標是希望讓全台不再有受飢餓之苦的群眾,人人都能享有基本的溫飽。

余家斌見證大自然能量 推廣森林療癒

「走入森林、接觸大自然,是有助身心修復的解方」,森林療癒師余家斌希望透過自己的推廣,幫助更多人運用森林療癒來保健身心,也懂得在身心健康時,多從事旅遊活動,多接觸大自然,讓森林療癒成為現代預防醫學的一環,他也期待未來台灣各地,可以有更多設施完善的森林療癒基地。

翁俊生贊助待用餐 物資濟弱勢

台北市信義區有一家汽車美容名店相當特別,門口掛了一塊鮮明招牌,上面寫著「信義區三兩事/待用餐」,原來這是老闆翁俊生發起的愛心公益善舉,如果有人突逢變故,一時三餐不繼,只要有需求,都可以到店裡拿他的名片,到附近配合的小吃店,以一張名片換取一份餐點,等到月中或月底,翁俊生再與小吃店結清款項。

孫士姍、范曦優化老人送餐服務

孫士姍決定要創立銀色大門,但她並非想取代其他社福團體的老人送餐服務,而是希望能導入科技技術,一方面優化送餐服務過程,一方面也更貼心地照顧長輩。透過科技技術的開發整合,串連更多資源,提供完善的老人送餐服務。

佛心月嫂林月霞 愛心便當濟街友

每天要費心製作數量龐大、色香味具全的便當,林月霞並不是為了做生意,而是義務為街友準備的。她製作便當供餐的初衷,單純只是希望在能力所及的範圍內,讓街友可以每天至少享有一餐溫飽。每晚7點多林月霞就緊忙和1、2位小幫手,騎車到新北市板橋北門的福德宮和板橋火車站西門出口,將數十個熱騰騰的便當分送到街友手中。